Jamais la reconnaissance faciale n’a suscité autant d’attention ni généré autant de controverses. Utilisée dans des domaines aussi variés que la sécurité publique, le commerce ou l’accès aux services numériques, cette technologie soulève des interrogations majeures sur la manière dont nos visages deviennent des clés d’identification et de contrôle. L’essor de ces dispositifs biométriques situe la reconnaissance faciale à l’intersection entre avancées technologiques et enjeux sociaux, donnant naissance à une véritable « société de la reconnaissance faciale » dont les promesses s’accompagnent de risques inédits. Alors que les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens s’efforcent de définir les règles, la question du respect de la vie privée, de l’identité numérique et des libertés individuelles reste au cœur du débat. Par-delà la simple technique, c’est la place de l’individu dans l’espace public et la nature des relations humaines qui sont redéfinies par cette innovation.

technologies de reconnaissance faciale : principes et innovations majeures en 2025

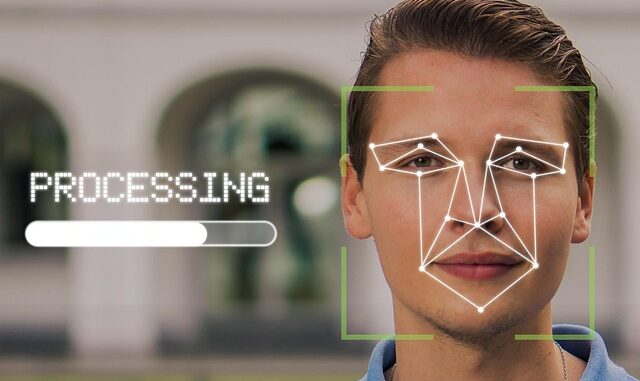

La reconnaissance faciale repose sur l’analyse et la comparaison d’images faciales à partir de caractéristiques biométriques uniques. En 2025, les algorithmes ont gagné en précision grâce à l’intelligence artificielle, notamment par l’utilisation approfondie de réseaux de neurones profonds capables de distinguer avec une finesse remarquable les traits individuels, même dans des conditions d’éclairage et d’angle difficiles.

Le processus commence généralement par la capture d’une image ou d’une séquence vidéo. Cette capture est suivie d’une étape d’extraction des points clés du visage, appelés « landmarks », tels que la distance interoculaire, la forme de la mâchoire, la courbure des sourcils ou encore le profil du nez. Ces données sont ensuite transformées en un vecteur numérique unique, souvent appelé « empreinte faciale », qui est comparé à une base de données pour identifier ou vérifier une personne.

Parmi les innovations récentes, on trouve l’intégration de capteurs 3D qui permettent d’obtenir des informations volumétriques du visage. Cette avancée rend la reconnaissance plus robuste face aux tentatives de fraude comme l’utilisation de photos ou de masques 2D. Par ailleurs, des méthodes multi-modales combinent reconnaissance faciale, reconnaissance vocale et analyse comportementale afin d’augmenter la fiabilité des systèmes dans des contextes sécuritaires.

enjeux juridiques et cadres réglementaires autour de la reconnaissance faciale

En 2025, l’émergence massive des technologies de reconnaissance faciale a conduit législateurs et juridictions à tenter d’encadrer leur déploiement afin de protéger les droits fondamentaux. La principale préoccupation concerne la protection de la vie privée et la préservation des libertés individuelles face à une collecte massive et parfois invasive des données biométriques.

Dans plusieurs pays, l’utilisation de la reconnaissance faciale à des fins de surveillance publique fait l’objet de restrictions strictes. Cela se traduit par l’obligation de garanties légales : information claire des citoyens, consentement préalable, finalités précises, limitation dans le temps et contrôle indépendant des traitements. Certaines juridictions ont instauré des moratoires temporaires pour évaluer les risques avant un éventuel déploiement à grande échelle.

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe reste un cadre pivot. Il encadre le traitement des données biométriques, considérées comme sensibles, et requiert une base légale particulièrement solide. Les autorités de protection veillent à la conformité des systèmes et peuvent infliger des sanctions en cas de manquements. Cependant, la reconnaissance faciale pose des défis spécifiques sur la notion même de consentement, notamment dans les espaces publics où la collecte se fait souvent à l’insu des individus.

défis éthiques liés à la reconnaissance faciale : vers une redéfinition de l’identité et de la subjectivité

La reconnaissance faciale ne se limite pas à un simple progrès technique ; elle traduit aussi une transformation profonde du rapport à l’identité et à la subjectivité. Chaque visage devient une donnée numérique susceptible d’être traquée, interprétée, et exploitée. Cette réalité soulève d’importantes questions éthiques autour des notions de consentement, d’anonymat et d’autonomie individuelle.

Une interrogation centrale porte sur la manière dont la reconnaissance faciale redéfinit notre conception de l’espace social. Traditionnellement, l’anonymat dans la sphère publique était une garantie de liberté d’action et d’expression. Or, la possibilité de reconnaître automatiquement et instantanément une personne modifie cet équilibre. Les individus peuvent se sentir surveillés en permanence, et leur comportement influencé par cette conscience d’être potentiellement identifiés à tout moment.

Le consentement éclairé devient problématique quand la technologie s’installe dans des espaces publics où les interactions sociales sont spontanées. Les individus n’ont souvent pas la possibilité de refuser ou d’ignorer cette captation de leurs données biométriques, ce qui engendre un sentiment d’atteinte à la liberté personnelle.

usages innovants et controversés de la reconnaissance faciale dans les secteurs public et privé

Au-delà des questions éthiques et juridiques, la reconnaissance faciale connaît une expansion considérable dans divers secteurs d’activité, révélant tout à la fois son potentiel et ses limites.

Dans le secteur public, la technologie est utilisée pour renforcer la sécurité dans les aéroports, les événements sportifs, ou encore les espaces urbains sensibles. Par exemple, certains systèmes servent à repérer des personnes recherchées ou à détecter des comportements suspects, contribuant à la prévention du terrorisme ou de la criminalité. Cependant, ces usages soulèvent la problématique du contrôle social et de la surveillance généralisée.

Dans le domaine médical, la reconnaissance faciale facilite la gestion des dossiers patients, l’identification rapide, ainsi que le suivi de certaines pathologies. Des programmes innovants exploitent également les micro-expressions faciales pour détecter la douleur ou des troubles neurologiques, ouvrant de nouvelles voies dans le diagnostic et le traitement.

Le secteur commercial l’emploie pour personnaliser l’expérience client, par exemple en adaptant la publicité aux profils détectés en magasin ou en analysant les réactions émotionnelles aux produits. Cette forme de marketing ciblé pose néanmoins des questions sur l’intrusion dans la sphère privée et le respect du consentement des consommateurs.

vers des pistes pour un encadrement responsable de la reconnaissance faciale

Face aux débats croissants, plusieurs initiatives émergent pour concilier innovation et éthique dans le domaine de la reconnaissance faciale. La question centrale est de trouver un équilibre entre les bénéfices apportés par la technologie et les protections à instaurer pour garantir le respect des droits fondamentaux.

Différents modèles d’encadrement sont envisagés, allant de l’autorégulation par les entreprises à la mise en place de cadres législatifs stricts avec contrôle indépendant. En 2025, les discussions portent aussi sur l’intégration de principes éthiques directement dans le développement des algorithmes, une démarche dite « d’éthique by design ».

Parmi les recommandations figurent l’exigence d’une transparence accrue sur les données collectées et les finalités poursuivies, la limitation des bases de données pour éviter toute sur-médiatisation des visages, ainsi que la mise en place de mécanismes de contrôle et d’audit réguliers pour déceler les biais et erreurs.

Poster un Commentaire